EHuit années après ses débuts en stop-motion Ma vie de courgetteprésenté en avant-première à la Quinzaine des Réalisateurs, le Suisse Claude Barras revient cette année au Festival de Cannes avecSauvages ( Sauvages).

Ma vie de courgette a été nominé aux Oscars en 2017, et le nouveau long métrage de Barras est, au contraire, encore plus ambitieux. Il raconte l’histoire de Kéria, une jeune fille de 11 ans qui vit avec son père, un ethnologue suisse qui travaille désormais pour une entreprise forestière, dans la banlieue rurale de la province du Sarawak, sur l’île de Bornéo. C’est une fille urbaine typique, qui aime son téléphone portable, la musique hip-hop et tout ce qui est moderne. Elle a largement tourné le dos aux traditions de sa défunte mère, membre des Penan, un groupe nomade de chasseurs-cueilleurs dont le mode de vie est menacé par la déforestation industrielle. Mais lorsque son père sauve un bébé orang-outan, Kéria commence à renouer avec ses racines autochtones, ainsi qu’avec son cousin Penan Selaï.

Sauvages sera présenté en avant-première dans la section Jeune Public de Cannes, la section qui a contribué au lancement du film de Pablo Berger Rêves de robots l’année dernière, donnant le coup d’envoi de la triomphale saison des récompenses de ce film, qui s’est terminée par sa nomination surprise aux Oscars. Anton vend Sauvages dans le monde entier, et Anatomie d’une chute le producteur Haut et Court distribuera le film en France.

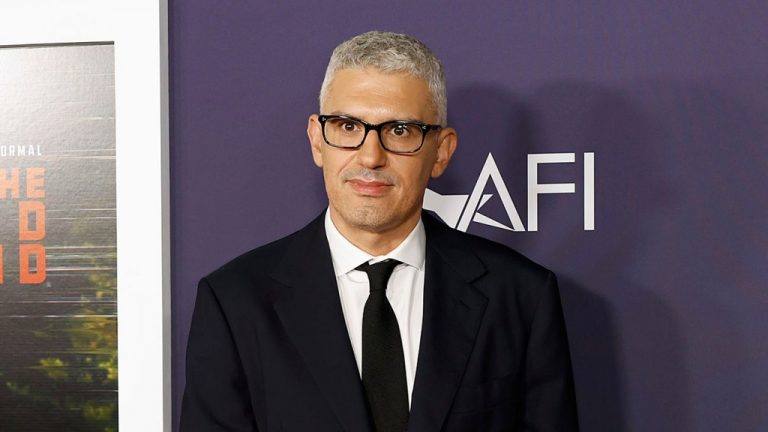

Parler à Le journaliste hollywoodien en avance SauvagesLors de la première mondiale, Barras a discuté de l’inspiration réelle derrière le film et de la façon dont il a travaillé avec les Penan de Bornéo pour créer le film.

Malgré l’action qui se déroule à 7 000 milles de chez vous en Suisse,Sauvages on dirait un film très personnel.

Oui, j’ai grandi dans les Alpes suisses, mais mes grands-parents étaient des agriculteurs, avec beaucoup d’animaux et un lien fort avec la nature, vivant de manière très simple. Mes parents étaient eux aussi agriculteurs, mais ils ont embrassé la modernité. Dans les années 1980, ils ont commencé à utiliser beaucoup d’engrais, beaucoup de pesticides dans leurs vignobles, car ils cultivaient du raisin en monoculture. J’étais enfant à cette époque et j’ai vu comment tous les animaux, toutes les plantes, toute cette diversité, disparaissaient de notre vignoble. C’était un véritable sujet de conflit entre moi et mes parents. Je pense que le film vient de là.

L’autre chose qui a joué un rôle important dans le développement de cette histoire était un homme appelé Bruno Manser. Il était suisse et l’un des premiers militants écologistes au monde. Il a vécu 10 ans à Bornéo et a beaucoup contribué à faire prendre conscience en Suisse et dans toute l’Europe des luttes des peuples autochtones contre l’industrialisation et l’exploitation de l’huile de palme.

Le colonialisme et l’exploitation occidentale sont des thèmes majeurs du film. Dans quelle mesure craigniez-vous qu’en tant qu’homme blanc suisse, vous soyez perçu comme un nouveau colonialiste, comme un expropriateur de l’histoire des Penan ?

C’était un grand défi pour moi. J’étais vraiment conscient qu’il me fallait trouver le bon angle et le bon endroit pour raconter cette histoire si je voulais éviter l’appropriation culturelle. C’est vraiment mon histoire – je me sentais en confiance pour la raconter sous cet angle. Et puis j’ai eu la grande chance de rencontrer deux des trois Penan qui vivent en France : Nelly Tungan, qui a accompagné Bruno Manser en Europe dans les années 1980, a épousé un Français et vit aujourd’hui à Dijon, et sa fille, Sailyvia Paysan. Ils m’ont montré beaucoup de photographies de leur communauté et de leur vie. Le film était vraiment bien documenté. Nous avions également une délégation de Penan sur le plateau pendant le tournage qui pouvait intervenir et arrêter tout ce qui n’allait pas. Évidemment, je suis le réalisateur de ce film et c’est mon histoire, mais j’ai essayé d’être aussi prudent et respectueux que possible à chaque étape pour m’assurer que nous faisions les choses correctement.

Je suis le réalisateur et je serai à Cannes avec ce film, mais nous faisons aussi venir en France Nelly, Sailvia et certains Penan impliqués dans la production, et ils devraient être à l’honneur. Nous voulons vraiment que ce film soit une fenêtre sur le combat de ces gens pour leurs droits et pour leur terre.

Dans vos créations, j’ai remarqué une forte ressemblance entre les humains et les orangs-outans, notamment entre Kéria et son animal de compagnie : ils ressemblent vraiment à une mère et une fille.

Les humains partagent 99 pour cent de notre ADN avec les chimpanzés et 97 pour cent avec les grands singes. Il y a donc un fort air de famille. Pour moi, la grande force et la beauté du cerveau humain résident dans sa capacité à créer un langage, à parler, à raconter. Cette capacité d’imagination est une grande force, mais aussi une grande faiblesse, car l’imagination du progrès est aussi ce qui menace la survie de la nature, et avec elle notre survie. Nous devons donc trouver des moyens, imaginer des moyens de défaire ce que nous avons fait, imaginer une manière qui donnera un avenir à nos enfants.

Votre film montre une grande partie des ravages de la déforestation, mais il se termine sur une note pleine d’espoir, voire optimiste. Pourquoi vouliez-vous terminer le film de cette façon ?

Pendant le tournage du film, il y a eu de réels progrès, de vraies victoires. Un nouveau gouvernement a été élu au Sarawak et les Penan, avec l’aide d’avocats locaux, ont réussi à lutter contre l’exploitation forestière illégale. Cela m’a vraiment inspiré pour mettre un peu de lumière dans le film. J’ai également senti que je devais donner un peu d’espoir car même si, par rapport aux années 1980, il ne reste que 10 pour cent de la forêt d’origine de Bornéo,

on voit dans les zones protégées que la jungle repousse. Nous pouvons voir la résilience de la nature. Ainsi, au lieu de pleurer sur ce qui a été détruit ou disparu, nous devons nous battre pour ce qui reste. Nous devons nous battre pour garantir que la nature qui reste puisse survivre. Survivre et repousser.